TOEIC®を2カ月で攻略するスケジュールとは?勉強法や参考書も紹介!

英語力が必要とされる社会人や就職活動中の大学生にはお馴染みのTOEICテスト。毎月のように開催されているテストなので、急遽受験を決める方も多いのではないでしょうか。今回は、2ヶ月で何点上げることができるのか?どんな勉強をすればいいのか?など、短期間での対策で気になるところを解説していきます。今すぐ対策を始めたい方はぜひ参考にしてみてください。

45年の実績!

英会話・資格対策・留学準備の日米英語学院

目次

TOEIC®は2カ月で何点上がる?

前回の受験で必要スコアに届かなかったけれど、2ケ月後の受験までに必要スコアまで上げられるか…。受験までちょうど2カ月、しっかり対策すればスコアはどのくらい上がる…?TOEICテストは申し込み開始期間が受験日の約2カ月前であることが多いので、申し込み後からの2カ月でスコアをどのくらい上げることができるのか、気になる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

英会話スクールに通うなどの対策で、2カ月で185点スコアアップした方、230点スコアアップした方もいらっしゃいます。自分に合った勉強方法を効率的に行えば、200点以上という大幅なスコアアップも狙えるのが2カ月という期間です。

2カ月でTOEIC®スコアアップに必要なこと

それではここから、実際にスコアアップをするためにはどんなことが必要なのかを見ていきましょう。

「2カ月後なんてまだ先じゃん、余裕あるよ」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、意外とあっという間に時間は過ぎてしまいます。スコアアップを目指して学習をするには、2か月間という期間は短く、時間が少ない、ともいえます。初めて受験される場合は「とりあえずランキング上位で有名な対策本を買ってみるか」「まずはタイムテーブルの作成!勉強時間を確保しよう」と思いがちです。どちらも大切なことですが、短期間で効率よく学習しスコアを上げるためには、まずは次の4つの項目をきちんと確認しておくことが必要になります。

■現状の英語力を知る

まずは現在地の確認です。地図アプリなどでも目標地点を入れる前にまず自分が今いる場所や方向が表示されますが、英語学習においても自分の今いる位置を知ることがとても大切になってきます。自分が今どのくらいの英語力があり、どの分野が得意で、何が苦手なのか。一度しっかりと把握しておくことで、何を優先して学習していくべきかなどの課題がはっきりします。

また、最近TOEICテスト自体を受けていないな、という方や、受験したことがないという方は、一度公式の問題集などで点数を出してみましょう。英語は日々意識しておかないとどんどん力が落ちていきます。しばらく英語学習からは遠ざかっていたな、というような方は特に一度自分の実力を見つめなおしてみましょう。

次の表は、TOEICスコア別のレベル評価表の簡易版になります。ご自身の点数はどのくらいかを確認して弱点を知り、対策を立てていきましょう。

| 現在のスコア | 英語力 | 対策 |

|---|---|---|

| ~495点 | 相手にゆっくりと英語を話してもらえば、約半分は聞き取れる | ・中学、高校までの文法を見直す ・基礎的な単語を押さえる |

| 500~595点 | 日常会話ができて、自分からもコミュニケーションが取れる | ・TOEICの問題に慣れるための問題を解く ・語彙力を増やす |

| 600~695点 | 仕事でのコミュニケーションができ、英語を使って旅行・買い物も可能 | ・言い回しが出来るように語彙力を増やす ・速読の練習をする |

| 700点~ | ネイティブとの日常会話も問題ないレベル | ・難しいとされる単語力をつける ・速読の練習をする |

■弱点を把握する

上のスコアと対策表は、簡易的なものになります。リーディングが得意な方、リスニングで点数を稼いだ方などもいらっしゃるでしょう。すらすらと解けたパートもあれば、点数が全く取れなかったパートもあるかもしれません。

TOEICでは一般的に、得意なパートをさらに伸ばすよりも弱点を克服していった方がスコアアップしやすい、という傾向があります。実践問題を解いてパート別の正答率を出し、苦手なパートと得意なパートを把握しておきましょう。

【正答率の出し方(%)】= 正解した問題数 ÷ 全体の問題数 × 100

また、間違えた理由を分析することも大切です。間違えた問題は何が分からなかったのかをメモしていきましょう。「知らない単語だった」「聞き取れなかった」「文法問題で間違えた」「長文を読めなかった」など、どうして解けなかったかを知ることによってご自身の苦手な分野が明らかになってきます。

時間をかけて問題を解いて、間違えたところだけ覚えて次へいってしまってはもったいないです。自分がどうして解けなかったか、解けなかった原因に共通点はないか、を知ることで弱点がより明確になり、その後の学習に活かすことができます。

■正しい勉強法を知る

自分の弱点が分かったら、今度は弱点に対しての正しい勉強法を知りましょう。

例えばTOEICのスコアアップの場合、単語を覚えることはとても重要ですが、綴りを正確に書けるようになることは必須ではありません。それよりも、その単語がどんな単語と一緒に出てきやすいかや、どのパートで頻出するかを知っておくほうが力になる場合があります。

また、TOEICの学習方法ではディクテーションやシャドーイングが有効とされています。やり方については後述しますが、正しいやり方でないと自信を無くしてしまったりスコアアップにつながらなかったりする方法ですので、どうしたら正しく行えるのかを知っておきましょう。

■目標を立てて学習スケジュールを組む

弱点と勉強法が分かったら、後は2カ月間どのように勉強をして弱点を克服していくか、スケジュールを組みましょう。

あまり長い期間の目標は、どうしても意識を保ちにくいです。また、期間が短すぎても焦りが募り十分な対策が取りにくいです。2カ月という学習時間はモチベーションを維持しつつ課題をクリアするにはちょうどいい期間でもあります。自分がどのくらいのスコアをとりたいのか、どの程度学習時間が取れるのかを把握し、自分に合った目標を立てましょう。

「とりあえずこの本を1冊終わらせる」など行き当たりばったりで学習をすると、最後のパートまで間に合わなかったり十分に復習できなかったりなどということになり得ます。現在の生活リズムのどこに学習時間を差し込めるか、目標までにはどのくらいの学習時間が必要そうなのかをしっかり把握しておきましょう。

▼1カ月で上げることができるTOEICスコア目安表

| 目標スコア | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||

| 現在のスコア | 250 | 200 | 425 | 700 | 950 | 1150 | 1450 | 1750 |

| 350 | 225 | 450 | 700 | 950 | 1225 | 1550 | ||

| 450 | 225 | 450 | 700 | 975 | 1300 | |||

| 550 | 225 | 450 | 725 | 1050 | ||||

| 650 | 225 | 500 | 825 | |||||

| 750 | 275 | 600 | ||||||

| 850 | 325 | |||||||

(Table adapted from Saegusa 1985)

このグラフは現在のスコア(縦軸)から目標スコア(横軸)に伸ばすためにはどのくらいの学習時間が必要なのかを示す表になります。例えば現在550点の方が100点アップの650点に到達するには225時間が必要だ、と言われています。

2カ月(60日で算出)で225時間を勉強しようと思うと、1日あたり3時間45分の学習時間が必要です。休日に集中して…という場合(9週間で算出)は、平日は3時間、休日に5時間でも225時間を確保することができます。

同じ100点アップでも、現在750点の方が850点を取ろうと思うと、275時間の勉強が必要であることが表から分かります。その差は50時間ですので、1日当たりの学習時間はさらに増えることになります。

ご自身の現在のスコアと目標スコアから学習時間を知り、1日どのくらい勉強する必要があるのか、スケジュール立てにお役立てください。

▼2カ月でスコアアップするスケジュール例

現在500点台の方を例に、実際にスケジュールを組んでみましょう。

先に出した表で、550点台の方は「TOEICの問題に慣れよう」という対策方法がありました。まず、最初の1カ月間はTOEIC頻出の単語帳を学習したりリスニング力を底上げしたりしましょう。特定のパートで正答率が低い、といった場合は、苦手パートに特化した対策問題集を仕上げるつもりで学習するのもよいでしょう。

単語帳を1冊終わらせた、パート対策問題集を一カ月みっちり行った、という場合は、次の2カ月目には本番を想定した模試で問題を解いていきましょう。TOEICはテスト時間が長く問題量も多いので、どれだけ集中力を維持できるかを鍛えることも大切になってきます。また、解いた模試を徹底的に復習することも大切です。あまり復習せずに問題を解くばかりでも、同じ問題を間違えてしまう原因になります。実践と復習をしっかりと繰り返し、苦手な分野を克服していきましょう。

TOEIC®スコアを上げる勉強法を分野ごとに紹介

それでは次に、苦手分野別に具体的な対策方法をお伝えします。これまでにご自身の弱点はお分かりいただいていると思いますので、ご自身の弱点にあたる項目を参考にしてみてください。また、ご自身の現在の英語力によって勉強方法は異なってきますのでご注意ください。

■単語の学習法

【以下の苦手分野のある方】

・Part5の正答率が低い

・中学/高校レベルの単語で不足しているものが多い

・わからない単語で読みがしばしば止まってしまう

このような方は、単語を覚えて弱点を克服しましょう。

【学習方法】

▼多めの単語数(50個程度)を1セットとし、一気に覚える

記憶力に自信のある方でも、どうしても1回で50個を覚えるのは難しいと思います。しかし、5回で50個覚える、となるとどうでしょう。

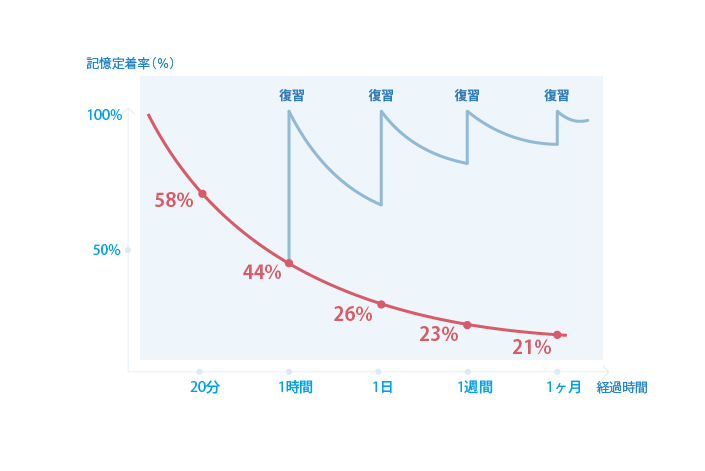

ドイツの心理学者 ヘルマン・エビングハウスが発見した忘却曲線によると、復習をしない場合、暗記した内容は1日で3割ほどまでに減ってしまいます。

しかし短いスパンで復習をした場合は、記憶が定着して忘れにくくなることが分かります。

そのため、「半分は忘れてしまっても、復習で取り返す」という気持ちで多めの単語数を1セットとして一気に覚え、復習を重ねていくのが効果的です。

▼英単語を発音して、瞬時に意味が出てくるまで繰り返す

英単語を覚えるときは、発音して音と意味を一度に覚えていきましょう。TOEICの場合は綴りを完璧に覚えるよりも、音を聞いてイメージが沸くように覚えていくことが効率的です。

1つの単語を見て、意味が出てくるまでに数十秒かかってしまうと、それだけ問題を解くスピードは落ちてしまいます。音を聞いて、もしくはスペルを見てすぐに意味のイメージが沸くように練習していきましょう。

▼レベルに合った単語帳を1冊終わらせる

ご自身の現在の英語力と目標スコアに近い、ご自身のレベルに合った英単語帳を選びましょう。別資格の単語帳やご自身のレベルと合っていない単語帳では、せっかくの学習効率も落ちてしまいます。ご自身のレベルに合ったものがあれば、とにかくその1冊を繰り返し学習しましょう。あれこれと別の単語帳に手を付けるのは好ましくありません。2カ月という限られた期間で、1冊の単語帳を完璧に覚える、という気持ちで臨みましょう。

■文法の学習法

【以下の苦手分野のある方】

・Part5の正答率が低い

・文法に苦手意識がある

・形容詞、副詞の違いが分からない

このような方は、次の順番で勉強して文法力を鍛えましょう。

【学習方法】

▼①ネイティブの文法感覚をつかむ

英語話者であるネイティブの人がどのように世界を認知し、それを言語に反映させているか、というアプローチを通して説明する文法理論に「認知文法」というものがあります。例えば「apple」と聞いて「りんご」という文字を思い浮かべるのでなく、赤い丸い球体の果物を思い浮かべる、という感覚です。

例えば、「I have a pen.」という文章を聞いた時に、「私は 持っている ペンを」と理解するように、日本語の文法順に並べるのではなく聞いた単語そのままを日本語に置き換えていくようにします。そうすると英文法の意味や使い方を本質から理解できるようになる、という学習方法です。

▼②文法のパターンを声に出して覚える

覚えたい文法のパターンがあれば、声に出して覚えるようにしましょう。音読は、スピーキング・リスニングはもちろん、文法の基礎を覚えるのにも役立つと言われています。音読することで定型的な表現や言い回しを自動的に覚えることができます。

TOEICの受験中は、ゆっくり日本語に訳して意味を考えるという解き方では時間が足りません。英語を見聞きして、日本語に訳さず即座に答えを導き出せるように英語脳を鍛えていきましょう。

■リーディング

【以下の苦手分野のある方】

・リーディングパートを時間内に解き終えることができない

・基本的な単語や文法は分かるのに、読むのが遅い

このような方は、次の順番で勉強してリーディング力を鍛えましょう。

【学習方法】

▼①チャンクリーディングする

「チャンクリーディング」とは、英文を意味のかたまり(chunk)ごとにとらえて読む方法です。やり方は以下の通りです。

・英文を一度通読する

・スラッシュ(/)などを入れて、英文をチャンクに分割する

・チャンクごとに意味を理解する

・チャンクをつなげて英文全体の意味を理解する

チャンクごとに理解し、意味が分かるようになってきたら、だんだん次のチャンクが予測できるようになってきます。そうなってくると、後ろから順に訳さなくても英語の語順で意味を理解できるようになるので読むスピードが上がります。

まずはスラッシュを入れて英文をどこで分割すればいいかを習得し、慣れてきたらスラッシュを実際に入れなくてもかたまりとして意識できるように繰り返しましょう。

▼②瞬時に日本語変換する

チャンクリーディングに慣れてきたら、固まりごとに意味を想起し、それを瞬時に日本語に訳してみる練習をしましょう。その際、きれいな日本語に訳すことよりも、正しく内容が理解できるかを優先して行います。瞬時に日本語やイメージが出てこなかった場合は、知らない単語や文法事項が含まれていることが多いです。重点的に復習を行いましょう。

▼③音読する

チャンクごとに意味を瞬時に思い浮かべられるようになったら、音読をしていきましょう。音読は黙読よりも難しい勉強法ですが、繰り返し行うことで意識しなくても文字から音に変換できるようになります。

■リスニング

【以下の苦手分野のある方】

・リスニングパートでの正答率が低い

・英語は聞き取れないが、文字を読めば内容を理解できる

・英語の音を聞き取れても、内容の理解がすぐにできない

このような方は、次の順番で勉強してリスニング力を鍛えましょう。

【学習方法】

▼①音声変化を理解する

「音声変化」とは、言葉が自然に話されるときに、元々の発音が変化することです。例えば日本語では「原因」という言葉は「げんいん」という読み方ですが、「げいいん」と聞こえます。英語では「Let it Go」などは単語で見ると「レット イット ゴー」ですが、実際の発音では「レリゴー」と聞こえます。

実際のネイティブの音声変化の法則を理解し、それを自分でも再現できるようになれば英語が聞き取りやすくなり、スクリプトを見なくても内容を理解できるようになります。

英語での音声変化の特徴をいくつかご紹介します。

・弱形:機能語や助動詞などの発音が弱くなり、別の音に変化する現象(例えばHe can play the piano.という文で助動詞の”can”や冠詞の”the”が弱く発音されて別の音に聞こえる等がこちらにあたります)

・連結:単語と単語が隣り合うとき、音同士が連結して一つの音になる現象(例えばJoin us.は「ジョイン アス」と読めますがnとuが連結して「ジョイナス」と聞こえます)

・同化:隣り合う音が互いに影響を与え、同じ音に変化したり、発音が似通ったりする(例えばWould you ~?「ウッド ユー」が「ウッジュ―」と発音されるなどがこちらにあたります)

・脱落:音が省略されたり、聞こえなくなる現象(tonightを「トゥナイト」の最後のtが脱落して「トゥナイ」と聞こえるなどがその例です)

英語を聞く際にはぜひ音声変化を意識してみましょう。

▼②ディクテーションする

ディクテーションは、英語を聞きながら、聞こえた内容を文字起こししていく作業です。リスニング力を上げたい場合はどこが聞き取れなかったかを把握することが大切です。まずは易しめの英文からはじめて、徐々に難易度を上げていきましょう。

文字起こしが終わったらスクリプトを見て答え合わせをしたいので、音声とスクリプトの両方が揃っているものを教材とするのがおすすめです。答え合わせの際は、分からなかったところがなぜ分からなかったかを分析しましょう。知らない単語だったり、違う単語に聞こえたり、一つ前の音声に気を取られていたりなどの原因が考えられます。

答え合わせが終わったら、スクリプトを見ながら音声と重ねて読む「オーバーラッピング」を行いましょう。その際、間違えたところや分からなかったところを意識して行うと効果的です。実際に声に出すことによってネイティブの発音とのギャップが埋まり、細かい部分まで聞き取れるようになります。

ディクテーションは難易度の高い学習方法なので、慣れるまでは易しめの教材で行いましょう。また継続的な学習が効果的なので、ぜひコツコツ行えるように頑張ってください。

▼③シャドーイングする

シャドーイングとは、流れる音声に続いて、1・2語遅れで影のようについて発音していくトレーニングです。オーバーラッピングではスクリプトを見ますが、シャドーイングでは見ないで行うので注意して下さい。

シャドーイングでは「意味を完全に理解している長文の問題」で行うのが有効です。

TOEICではPart4の問題などで行うと良いでしょう。シャドーイングを続けると、聞きとった英語を理解する処理が素早くなり、リスニングにも効果的です。英語を聞いてすぐに意味を理解することができるようになっていきます。スクリプトを見ないで行うためオーバーラッピングより難易度が高いですが、より効果的な学習方法です。是非挑戦してみてください。

2カ月でTOEIC®スコアが伸びない人の共通点

弱点が分かり、目標ができた。学習対策も参考書も準備は万端。さあ、では早速勉強を始めよう!…という前に、少しだけお待ちください。これから、「しっかり準備して2か月勉強したのに、スコアアップできなかった!」という失敗例を5つご紹介します。始めたばかりのモチベーションややる気は、どうしても長続きしにくいです。せっかく勉強する時間ですので、失敗例をなぞらないように、一度確認しておきましょう。

■長時間やみくもに勉強する

一度に8時間学習するのと、8日間にわたって1時間ずつ学習するのでは後者のほうが効率的です。理由は以下の通りです:

1.学習の定着率がよい:短時間で大量の情報を処理するよりも少しずつ学習するほうが、記憶が定着しやすいと言われています。また、人の集中力は長時間持続しないとも言われています。一般的には45~60分程度、とされていますので、1時間ごとに休憩をとると効率的でしょう。そのことを踏まえても、ご自身の集中力が切れやすい時間を把握し、その時間内で毎日コツコツ勉強していく方が効率的です。

2.モチベーションの維持:長時間続けての学習は、途中で飽きてしまったり、モチベーションが低下してしまったりすることがあります。気分転換や休憩をはさむことによって、ご自身の気持ちを維持させる必要があります。

3.疲労の影響を避ける:長時間一度に学習すると、体や脳が疲れてきます。疲れは注意力の散漫やミスの増加にもつながります。

以上のことから、長時間学習よりも隙間時間学習のほうが効率的であると言えます。また、「火曜日は単語」「水曜日は退社後カフェで勉強」など、「いつ」「どこで」「なにを」勉強するのか、あらかじめ学習計画を具体化しておくと迷いなく勉強に取り掛かることができます。またその計画が達成されると成功体験になり、続けることでモチベーションを維持することにも役立ちます。

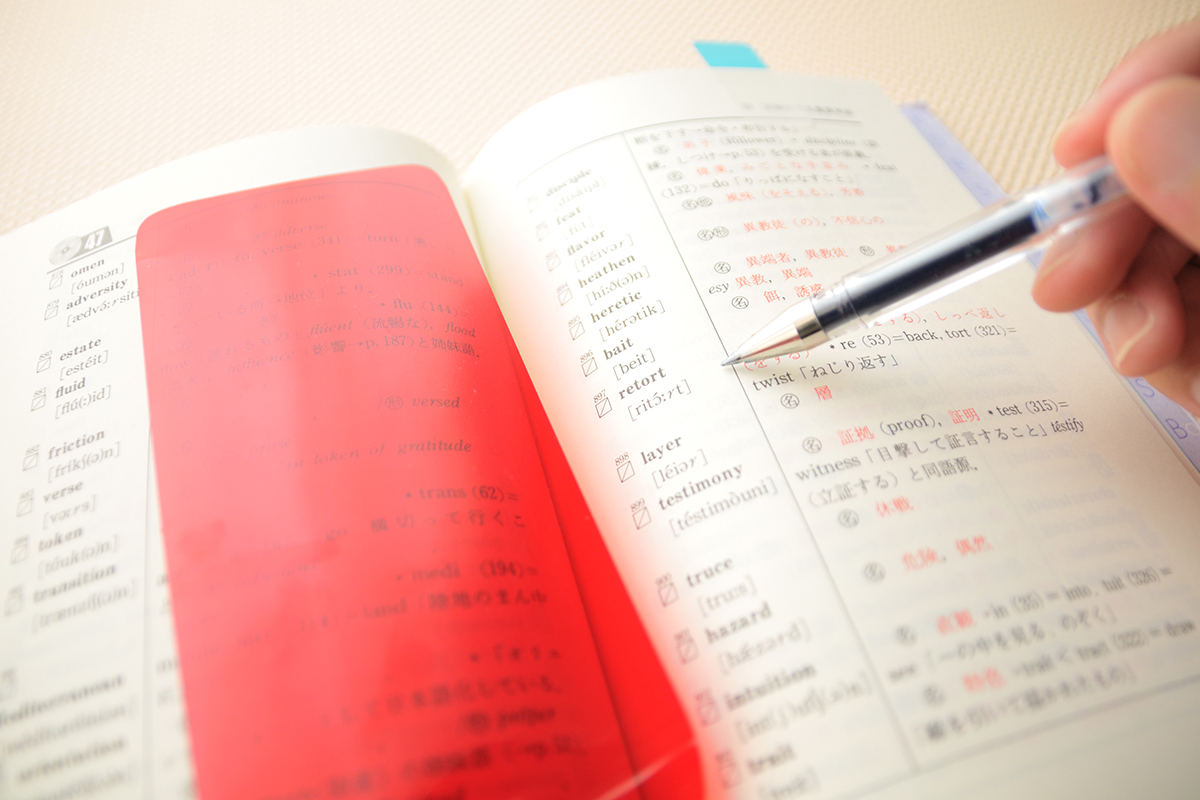

■単語を書いて覚えた気になる

誰しも漢字の書き取りを繰り返し練習した経験があると思いますが、英単語を繰り返し書いて覚えるのはあまり良い学習方法ではありません。英単語をひたすら書く、というのは単調な作業なので、退屈したり、モチベーションが下がったりしてしまい効率的ではありません。スペルミスがあっても気づきにくかったり、書くことに集中してしまうと発音や文法をおろそかにしてしまうことにもなります。

また、単に書いて覚えるだけでは、長期的な記憶の定着が難しいことがあります。意味や文脈と結び付けて学習すると、記憶がより持続的になります。例えば単語カード(フラッシュカード)などを使用し毎日活用することで、単語の定着ができます。また発声を繰り返せばリスニングにも役立ちます。

同じ単語を覚えることでも、ご自身のモチベーションを維持しやすい方法や、定着率の良い方法で行いましょう。

■英文法を丸暗記する

文法規則を理解せずに丸暗記するのは応用が利かず、良い学習方法とは言えません。丸暗記だけではルールの背後にある理由や意味を把握できません。そのため、理解が深まらず、応用力が身につきません。また、ただ単に暗記するだけの学習は単調で退屈になりやすく、学習意欲も低下してしまう可能性があります。

また、文法書を読んで覚えただけの知識は「意味記憶」の一種に該当します。覚えたつもりでも内容を忘れてしまったり、思い出すのが難しかったりすることがあるのはそのためです。丸暗記せず、文法規則の意味を理解し、その規則をどのように使うかを、実際に英文を使って練習することで丸暗記を避けることができます。

■答え合わせだけで終わらす

模擬テストなどを行ったときに、○×を確認してそのまま終わってしまうことはありませんか?せっかく時間をかけてテストを解いても、それだけで終わってしまってはもったいないです。ぜひ活用しましょう。

間違えた問題は、再度学習することで次は得点になる問題です。単語が分からなかった、聞きとりができなかった、何と言っているか理解するだけで時間になってしまった、など、間違えてしまった原因を分析しましょう。もちろんその問題を復習することも大切ですが、間違えた問題の理由だけを集めると、今自分に何が不足しているのかを把握することができます。単語が分からなくて解けなかった問題が多かった場合は単語の学習時間を増やしたり、聞きとりができなかった問題が多ければリスニングの学習時間を増やしましょう。

このように、テストを解くと、問題の知識の確認だけでなく、自分に今足りていないスキルの確認や学習内容の再検討などを行うことができます。答え合わせだけで終わらせず、間違えた問題を有効活用して次回の得点源につなげましょう。

■英語をひたすら聞き流す

英語をひたすら聞き流すことによって、英語の音声に慣れたり、リズムや抑揚を身につけたりすることはできますが、英語学習方法として効率的とは言えません。

ただ聞き流しているだけの状態だと、雑音を聞いているのと同じ状態になります。意味のある音として認識できなかったり、英語の意味が分からなかったりすると、聞き流しだけでは十分な学習効果があるとは言えません。

聞き流すだけではなく、文法や意味、発音やリズムなどに意識を払って聞くことをお勧めします。また、TOEICの学習においてはビジネス英語の音声を聞くのがよいので、プレゼンやビジネスが舞台の動画を見るのが良いでしょう。

2カ月でTOEIC®スコアアップにおすすめの参考書

参考書を選ぶ際は

・自分のレベルに適しているかどうか

・自分の弱点を補える内容かどうか

・出版年数が古すぎないもの

を確認して選びましょう。オンラインショップでの購入者のコメントも役立つことが多いですが、自分で手に取ってみて、見やすい・わかりやすいと言った感覚は個人で異なります。「評価は高くなかったけれど、自分には合っていた」ということもありますので、実際に手に取って選ぶことをお勧めします。

以下に挙げる参考書は苦手分野に的を絞った選書となっています。合いそうなものがありましたら是非参考になさってください。

□TOEIC L&R TEST 出る単特急 金のフレーズ|朝日新聞出版

単語力を強化したい方へおすすめの単語帳です。どのレベルの方でも押さえておきたい1冊となっています。様々なTOEIC攻略記事でも紹介されている、言わずと知れた名著です。持ち歩きもしやすいサイズで利用している方も多いのではないでしょうか。公式サイトでは様々な音声ダウンロードも用意されており、活躍の幅が広い1冊になっています。

□関正生の TOEIC® L&Rテスト 文法問題 神速100問|ジャパンタイムズ出版

特にTOEIC中級者(700点台)の方に人気の文法対策問題集です。問題部分は見開きで6問掲載されていて、右上には解答目安の時間も記載されているので、時間との勝負になるTOEICの型も一緒に身につけることができます。解説部分は見開きで1問分解説されているので、解説部分を隠して問題を解き、解説を読んで学習を進める、というスタイルの勉強もできます。

□TOEIC L&R TEST パート3・4特急 実力養成ドリル|朝日出版

リスニングを強化したい方におすすめの問題集です。苦手な人の多いパート3・4に特化しています。問題数は少なめですが解説がわかりやすく、また、本番テストよりも少し難しい問題が多くなっています。700点前後のスコアの方に特におすすめです。

□公式TOEIC® Listening & Reading 問題集 10|IIBC

テスト2回分、計400問が収録されている人気の公式問題集。公式が出しているので本番の問題用紙と同じサイズでテストを疑似体験できます。正答に関する説明のほか、誤答に関する解説も充実しているので、解答後の復習にも役立ちます。また、リスニングの音声も公式なので耳を慣らすのにも最適です。

まとめ

いかがでしたか?今回は学習期間が2カ月でTOEICを受けるための対策や気になるところを解説いたしました。2カ月間というのは短いように感じられます。しかし、対策方法を学んでコツコツと学習を続ければ、モチベーションを落とすことなくスコアアップを目指すことのできる期間であると言えます。日米英語学院に通われている生徒様の中でも、2カ月間で目標スコアに達成された方々が多くいらっしゃいます。

受講生の大学生・S.H.さんは当初650点取得を目標にご入学されましたが、しっかりとした対策を経て、750点取得を達成されました。S.H.さんは印象に残っているレッスンとして「一回のレッスンごとに新しい発見があり、自分に合う解き方を見つけられた」とお話されています。

また、会社員のY.S.さんは受講2か月で630点から710点にスコアアップ!「弱点に対して理解していただき、授業に取り組んでくれる」レッスンが印象に残っていると話されています。

現在の英語力はどんなレベルか、いつまでに取得したいか、これまでどんな学習をされてきて、どんな悩みを抱えているか、などそれぞれの状況によって、目標達成へのアプローチ方法は異なります。日米英語学院では、まずは学校説明会(対面・オンライン選択可)にて、専門のカウンセラーがカウンセリングやレベルチェックを無料で行い、お一人おひとりにピッタリのカリキュラムでの学習をご案内しています。レッスンは、通学/オンライン、グループ/マンツーマン、日本人講師/外国人講師から最適なチョイスで受講いただけます。

特に短期間で成果を出したい場合は、専門家に相談して無駄なく学習を進めるのが成功に繋がります。通学まで考えていなくても、まずは相談してみると情報が手に入りますので、独学で2カ月間TOEIC対策を始める前に、ぜひ一度気軽にご相談してみてはいかがでしょうか。

45年の実績!

英会話・資格対策・留学準備の日米英語学院